Talila, pas Dalida ! Certes, la majorité de mes amis niçois connaissent mieux Dalida que Talila, mais aujourd’hui je les invite à découvrir la seconde, et, avec elle, un monde plus étranger que les Puces de Saint-Ouen – pour un niçois, s’entend.

Parce que, à la minute où elle se met à chanter, Talila nous fait découvrir un univers exotique. Pourquoi exotique? D’abord parce qu’elle chante dans une langue que peu d’entre nous comprennent, une langue qui a disparu, en quelques années d’enfer, avec ses millions de locuteurs ; une langue que l’on appelait mameloschen, c’est à dire «la langue de la mère». Un mélange de dialectes germaniques et d’hébreu, un espéranto avant l’heure, qui permettait à chaque voyageur juif de se faire comprendre à des milliers de kilomètres de chez lui, et jusque dans le subway de New-York.

Oui, le yiddish était la langue que parlaient les mères, en Pologne, et dans toute l’Europe Centrale, tandis que les pères priaient en hébreu. Plus sérieusement, le yiddish était la langue vernaculaire, celle du peuple. Les «assimilés» se gardaient bien de la parler, un peu comme ces méridionaux qui se forcent à parler pointu, une fois la Loire franchie. Ils apprenaient la langue du pays, le russe, le polonais, le roumain, le hongrois, le tchèque, le serbo-croate et que sais-je encore. Mais derrière chacun d’entre eux, il y avait eu une mère qui chantait une berceuse en yiddish à ses petits, pour calmer leur peur, et sans doute la sienne. Le yiddish véhiculait aussi toute une littérature, un théâtre, une culture, que beaucoup d’Occidentaux (et de Juifs séfarades !) ont appris à découvrir grâce à Isaac Bashevish Singer (Prix Nobel de Littérature, tout de même), à Cholem Aleikhem, et même à la musique américaine, ainsi que l’a si bien démontré Fabienne Rousso-Lenoir.

Non, la langue n’était pas qu’un patois oral, elle s’écrivait, et, en plus, en lettres hébraïques, c’est dire si nombre de ses locuteurs étaient des lettrés. Cette langue aux accents exotiques donc, ouvre sur un passé qui n’était pas tout entier dramatique. Certes la vie était dure en ces temps-là, et la tragédie proche, mais elle était aussi empreinte d’un univers joyeux, que l’on retrouve dans les couleurs des tableaux de Chagall, dans les Contes d’Odessa et les danses hassidiques. Mais aussi dans les mélodies que Talila nous chante avec nostalgie, depuis des années.

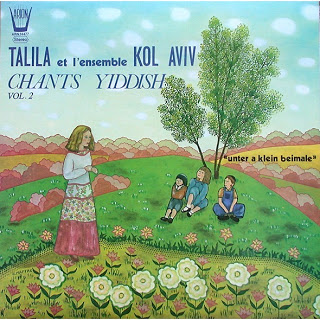

Petit flash back : Je l’ai découverte dans les années soixante-dix, à une époque où j’en savais probablement plus sur le fromage auvergnat que sur l’Ukraine de mon grand-père. Si je me suis un peu rattrapée depuis, je crois bien que c’est grâce à elle – ce qui ne m’empêche pas de continuer à aimer la fourme d’Ambert. Ses premiers CDs, avec l’ensemble Kol Aviv, tel celui-ci, a été une découverte extraordinaire à tous points de vue. Comme une épiphanie, si vous voyez ce que je veux dire. Le genre de truc qui, soudain, vous fait prendre conscience que vous avez quelques racines ailleurs, en plus de celles que vous avez accrochées à Nice (je donne un exemple, vous pouvez mettre Saint-Jeannet ou Peille, si vous préférez), et que, si vous aimez tant les langues étrangères, c’est sans doute parce que vos arrières grands-parents parlaient yiddish. Quand on a dans le système une langue comme celle-là, aucune autre ne doit paraître compliquée. Quoique, l’accent… Il vous collait au palais, pire qu’un caramel mou. De quoi se faire repérer vite fait, mal fait, à Paris, en temps de troubles.

Mais quand Talila parle ou chante en yiddish, c’est comme si elle nous faisait faire un bond au-dessus de la tragédie. Elle nous ramène au meilleur de ce temps passé ; elle en évoque les odeurs, les couleurs, les rythmes, les textures, à tel point que soudain, on se prend à vouloir tout en apprendre. Presque, presque, on se mettrait à la couture, c’est dire. Mais surtout à la cuisine. Vous me suivez ? En plus, elle est belle comme un Botticelli qui aurait été conçu dans un shtetl. Avec sa crinière de lionne et sa taille de guêpe, juvénile forever, elle danse aussi bien qu’elle chante, elle nous envoûte, la sorcière blonde ; c’est sûr, en d’autres temps ils l’auraient noyée, elle et son violoneux, dans le premier fleuve venu, en guise de baptême. Bon, allez, je sais, on n’a pas toute la vie devant soi, et sans doute un sanglier sur le feu (pas très casher, le sanglier, on va dire, un borscht plutôt ?) – alors je vais aller droit au but.

Talila vient de sortir un nouvel album, Le temps des bonheurs (Naïve). Un beau mélange de sonorités et de rythmes, avec, toujours, cette clarinette et ces berceuses qui vous tirent des larmes – comme ma favorite, Oyfn Pripetshik. De cabaret américano-allemand dans l’air de Yosl, Josl ou Joseph Joseph. Un peu de français, cette fois-ci, pour évoquer le temps présent et ses artistes, comme dans La vieille dame de la rue de Siam. Hommage émouvant à Barbara – celle de Prévert, plutôt qu’à la longue dame brune, même si toutes deux sont des écorchées, comme on les aime.

Que dire de plus ? Rien. Sinon : achetez l’album pour l’offrir, ou vous l’offrir. Et mieux, si vous êtes en région parisienne, ne manquez pas son concert. Tout est sur l’affiche. Sauf le meilleur. Sa voix, tout droit sortie d’une autre époque, et intemporelle. Avant cela, si vous voulez faire un voyage dans cet espace-temps-là, prenez le temps de l’écouter parler du Yiddish blues. Et même de découvrir l’album, produit et arrangé par Teddy Lasry, sur Deezer. Au moment du rappel, je demanderais ceci. Et je dirais : A dank, Talila.

Cathie Fidler

Article publié sur le blog de l’auteur, reproduit avec son aimable autorisation.

Retrouvez également l’interview de Talila par Cathie Fidler.

Le site de Talila.

Photos Talila et Teddy Lasry © bule