Traduits par Jacques Le Rider, germaniste et arpenteur de l’humanisme intellectuel d’un monde disparu, celui de l’Europe continentale du début du XXème siècle, sont parus récemment des textes inédits en français, essais, discours, entretiens, du romancier Stefan Zweig*. Gérard Rabinovitch revient sur l’écho de ce qui s’y fait trait.

Il était né dans une famille juive viennoise, originaire de Moravie par son père, et d’Italie par sa mère. Son père, un tisserand plutôt fortuné, était porté à l’assimilation à la mode viennoise, aux temps de l’Empire austro-hongrois. Bien plus porté vers les signaux du progrès que vers l’orthodoxie religieuse.

Comme Sigmund Freud, s’adressant aux membres du B’nai B’rith qui saluaient en 1926 dans le découvreur de l’Inconscient un de leurs compagnons éminent, Zweig aurait pu lui même dire : « Ce qui me rattachait au judaïsme n’était pas la foi, ni l’orgueil national, car j’ai toujours été un incroyant, j’ai été élevé sans religion, mais non sans respect pour ce qu’on appelle les exigences éthiques de la Civilisation humaine (…). Et il aurait pu ajouter à l’identique du fondateur de la psychanalyse qu’« il restait assez de choses capables de rendre irrésistible l’attrait du judaïsme et des Juifs, beaucoup d’obscures forces émotionnelles, d’autant plus puissantes qu’on peut moins les exprimer par des mots, ainsi que la claire conscience d’une identité intérieure, le mystère d’une même construction psychique… ».

Sous la plume de Zweig, dans sa correspondance avec Martin Buber, ça donnait, en forme de lien collectif, l’évocation d’un « fluide de l’être »… (Lettre de janvier 1917). Au même Martin Buber, il avait auparavant déclaré « Le fait d’être juif ne me pèse pas, ne m’enthousiasme pas, ne me fait pas souffrir et ne m’isole pas, je le sens comme je sens les battements de mon cœur quand j’y pense, et ne le sens pas quand je n’y pense pas » (Lettre à Buber, mai 1916).

Et si Zweig doit à Theodor Herzl, ses débuts d’auteur, dans la Neue Freie Presse ; si, à Berlin, il se lie au mouvement artistique des jeunes créateurs de la « Renaissance juive », ce n’est que sur le tard qu’il évoquera l’apport spécifique des Juifs, en tant que tels, à la Vienne dans laquelle il grandit : « les neuf dixièmes de ce que le monde célébrait comme la culture viennoise du XIXème siècle avaient été favorisés, soutenus, voire parfois créés, par la société juive de Vienne » (cf. le Monde d’hier, souvenir d’un Européen).

C’est que Stefan Zweig, gentleman de la Mitteleuropa – l’un des auteurs de langue germanique le plus lu de son vivant –, avait opté pour un habit plus vaste qui lui paraissait consonner avec les patterns spirituels du judaïsme, les englobant, les élargissant, et les dépassant. À l’instar des Juifs de France qui avait adopté l’idéal républicain, ou des Juifs de l’Est qui, nombreux, adoptaient, sous divers habits, celui du socialisme, Zweig adopta l’Europe. Sous sa plume : devenu continent depuis la Renaissance, d’une « nouvelle humanité ».

« Une nouvelle humanité est née, qui met autant de ferveur dans ses recherches et ses méditations que l’ancienne dans ses croyances et ses prières. Le besoin de connaître franchit les murs des monastères, gagne les universités, bastions de la libre pensée, qui surgissent presque partout, en même temps dans toute l’Europe. On fait une place au poète, au penseur, au philosophe, à ceux qui étudient ou qui révèlent les secrets de l’âme humaine (…). L’Europe n’a plus qu’un cœur, un désir une volonté » (cf. Érasme, grandeur et décadence d’une idée).

Il faut lire, à côté de ses romans fameux, les « biopics » littéraires que Zweig consacre, sous formes d’essais ou d’articles, à Érasme, Castellion, Casanova, Magellan, Nietzsche, Tolstoï, Freud, Dickens, Dostoïevski, Rolland, Verhaeren, Balzac ; et son Montaigne, resté inachevé sous les contingences menaçantes qui s’abattaient en rincée. Il faut entendre son admiration pour William Blake. On suit, à longer cette galerie, comment il construit l’Idéal-type d’une Europe de la Culture et de l’Humanisme qui va marquer durablement sa célébration.

Il y a chez Zweig un procédé d’assimilation qui ne se résout pas, ne se réduit pas à une simple « conversion » à d’autres valeurs. Sa démarche trouve son équivalent dans la façon dont les émigrés juifs, producteurs, scénaristes, réalisateurs, à Hollywood, inventeront à la même époque, de leur côté, les contours d’une Amérique par eux rêvée, idéalisée, bien plus que réelle. Ils formateront, via le vecteur populaire du cinématographe, le miroir performant (et non : déformant) d’un imaginaire collectif d’attitudes et de valeurs idéalisées américaines. Un imaginaire décliné des Principes des Founding Fathers, les « Pères fondateurs » des États Unis d’Amérique, en 1776. Principes eux même hérités de l’épopée mosaïque de la Sortie d’Égypte. Scène originelle des « pastorales » du politique. Métaphore politique occidentale de la Délivrance de la Tyrannie et de la Servitude, qui accompagne les passagers du Mayflower, comme les révolutionnaires de 1789.

Les émigrés venus des shtetls, en auront à la fois saisi les potentialités, et ils leur auront imprimé leurs propres aspirations et marques.

Pour sa part, Stefan Zweig en adoptant l’Europe, lui insuffle son idéal, en dessine un noyau dynamique, fondamental et fondateur, puisé dans ce qu’il lui pressent. Et il lui met en frontispice majestueux : l’Autonomie du Sujet humain.

C’est dans le portrait littéraire que Zweig fait d’Érasme, en 1935, un an avant la rédaction de sa nouvelle Le Chandelier enterré, et après son exil à Londres, que se manifeste le plus éloquemment son idéal propre d’une Europe autant réelle dans ses potentialités que rêvée dans ses réalités. Un idéal de tolérance qui s’oppose au fanatisme, sous toutes ses formes : religieuses, nationales, idéologiques. En sertissant dans sa biographie ce qu’il nomme le « legs spirituel » d’Érasme, il construit par la même occasion – plus qu’il n’exhume – Érasme en figure de proue, en incarnation, de l’Esprit européen : le « premier européen conscient », le « premier combattant pacifiste », le « défenseur le plus éloquent de l’idéal humanitaire, social et spirituel ».

Érasme devient le nom propre, séminal, de l’idéal de l’homme européen tel que souligné et rêvé par Zweig : Amour « de la pensée et de la philosophie, des livres et des œuvres d’art, des langues et des peuples » et : « sans faire de distinction entre les hommes, l’humanité toute entière », dans une mission civilisationnelle d’élévation morale contre le fanatisme. Contre les gens au « front têtu », qu’ils portassent la soutane du prêtre ou la toge du professeur. Tous ceux qui sont livrés à la stultitia, la sottise, la stupidité, dont l’Éloge de la folie dresse les différents types et variétés.

Érasme encore, identifié par Zweig, comme premier européen, ne reconnaissant aucune prépondérance d’une nation sur une autre, « qui donnait aux peuples de l’Europe, une forme commune de pensée et d’expression ». Érasme, toujours, « qui croyait la Civilisation capable d’améliorer les hommes », « espérant que la vulgarisation de l’étude, des belles lettres, de la science, de la culture, développerait les facultés morales de l’individu en même temps que celle des peuples ». Pour « une humanisation des hommes qui était la clé du problème poursuivi : l’harmonisation de la vie ». Les traits de l’Europe, alors, selon Zweig, c’est le goût de l’aventure, de la découverte, de la science et de la diffusion des savoirs qui de surcroit grâce à l’imprimerie « pénètrent avec une rapidité ignorée jusqu’alors dans les villes et les villages les plus isolés de l’Occident ».

L’éloge adressée à Érasme devient l’occasion, le prétexte, le moyen et le véhicule d’un Hymne lyrique à l’Europe : « Avec la République des lettres d’Érasme naissait une nouvelle culture européenne » ; « Pour la première fois l’Europe connaît la félicité d’une vie collective chaque jour plus intense » ; « Un désir fiévreux de savoir et de connaître nait de cet afflux brutal de sang nouveau dans l’organisme européen, dont le pouls bat avec précipitation ».

Et enfin, dans le refus d’Érasme de prendre parti dans les guerres dans lesquelles sont précipitées les Nations de son temps entre les « papistes » et les « luthériens » : « Je suis un Gibelin pour les Guelfes, et un Guelfe pour les Gibelins », au prix d’insultes et menaces, Zweig identifie le modèle-type d’un sujet autonome : «Nulli concedo, celui qui ne veut appartenir à personne, celui qui voulait être homo pro se, homme par soi-même, quelles qu’en fussent les conséquences »… Zweig n’hésite pas à originer dans la lueur d’Érasme et la Renaissance séminale, les flambeaux allumés de « tous les futurs européens » : Spinoza, Lessing ; ajoutons Diderot, Shaftesbury, Mendelssohn. N’écrivait-il pas déjà à Émile Verhaeren en 1905 : « J’aime votre œuvre, non parce qu’elle a créé une littérature belge, mais parce qu’elle est européenne ».

Les textes mis à la disposition des lecteurs francophones par Jacques Le Rider se lisent comme on peut lire les Correspondances de Freud. Comme les vignettes d’une vérité de sujet, derrière la façade monumentale de l’œuvre publique. Imprimant les poinçons du désenchantement et de l’alarme dans les interstices de sa grande œuvre de vie, celle appuyée sur ses romans, ses nouvelles, ses essais, ses biographies : inventer l’Esprit européen. En le décelant là où il travaille insu. En en détourant les étincelles spirituelles, des lourdeurs des époques qui les encoquillent…

Levinas écrivit un jour de l’Europe qu’elle était l’antichambre du Messie. Pour Zweig, l’esprit européen avait un profil messianique. Il ne faisait pas antichambre. Il se déployait dans sa résidence même. Et lui, Zweig en était le narrateur, le chroniqueur, le fabuliste, et le diapason.

Ces textes dans leur facture rassemblée ici prennent une dimension poignante. En même temps qu’il continue de bâtir dans les nuages le Palais spirituel d’une Europe Idéale, maintenant il s’inquiète tachles du devenir du judaïsme, de la déréliction des Juifs d’Allemagne. Il met sa plume et sa renommée mondiale au service de l’aide aux enfants juifs. Il pose l’exigence en valeur absolue de solidarité. Il esquisse un « Manifeste juif ». Il s’interroge sur l’avenir des juifs. Il pose les linéaments sur la contribution des Juifs à la civilisation. Il abonde dorénavant en possessifs pluriels inclusifs de l’existence juive : « nos » pères, « nos » ancêtres, « nos » grandes réalisations, « nos » seules forces, « notre » peuple, « notre » communauté, notre « race », « notre » judaïsme, « notre » culture spirituelle, etc.

On entend des résonances avec Joseph Roth sur ce qui se trame, et avec certains passages de L’Homme Moïse et la religion monothéiste de Freud. Les a-t-il lus ? Est-ce le fruit d’échanges directs en ultimes conversations avec ceux-là ? Ou bien la perception vigile d’une même oreille aiguisée en partage d’une même « construction psychique » ? Il y a encore ce texte titré « Une allocution inédite », daté de 1936, saisissant de lucidité. Son désarroi, son désespoir, suintent. L’Europe n’est pas, n’est plus, ne sera pas.

La fille mythique du Roi de Tyr, ce n’est pas Zeus qui l’étreint et l’ensemence, mais Moloch qui la ravage, la dévore, et la déchiquette.

La cantate, peut-être le Cantique, dont le jeune juif viennois avait fait le fil de sa vie et de ses engagements, s’éteint sous les vociférations hitlériennes, la sociographie himmlerienne, et la révulsion païenne du judaïsme, du droit romain tardif (décrété « judaïsé »), du christianisme, de la Renaissance, des Lumières, de la Démocratie.

Ces textes racontent, témoignent, formulent, le délitement des idéalités. Pour autant, lui qui saisit si bien l’âme humaine dans ses romans, lui si attentif lecteur de Freud et de ses désillusions anthropologiques, n’arrive pas à anticiper jusqu’où ira de destruction, ce qui s’annonce de ténèbres.

Il est vrai qu’à ce temps d’avant, « pour prévoir la suite des évènements, il aurait fallu avoir du sang des anciens Huns dans les veines. On ne peut y parvenir avec une démarche juive » (Calel Peredchodnik, Suis-je un meurtrier ?).

Stefan Zweig et Lotte Altmann

Zweig le gentleman, ne sut pas être soldat. Trop identifié avec cette Europe dont il était devenu le portefaix élégiaque, il se suicide avec sa compagne Lotte Altmann, à Petropolis au Brésil, en février 42. Actant le suicide spirituel de la Belle rêvée, débordée par la réalité des sectateurs d’une divinité biologique qui n’ont de spiritualité que le culte de la violence. Et pour idéal la virilité du muscle épais de la Brute rivée, contre la virilité de l’Esprit lucide et autonome.

Aux toutes dernières lignes de son dernier ouvrage Le Monde d’hier, souvenir d’un européen qui sonne comme une oraison, et ne sera publié qu’après sa mort en 1944 à Stockholm, il note avec lucidité : « Ma tâche la plus intime, à laquelle j’avais consacré pendant quarante ans toute la force de ma conviction, la fédération pacifique de l’Europe, était anéantie », et il ajoute, en signal annonciateur du suicide qui vient : « Ce que j’avais craint plus que ma mort, la guerre de tous contre tous, se déchainait à présent pour la seconde fois »… La citation en exergue du livre prise chez Shakespeare « faisons face au temps, comme il vient et change » (cf. Cymbeline), n’aura pas suffi en garde-fou à retenir les deux amants de cet ultime geste.

Au sortir de 45, depuis le Zivilisationsbruch, la « rupture de civilisation », dont la seconde guerre mondiale fut le précipité de « non-retour », l’intelligentsia mainstream continentale de l’Ouest se divisa essentiellement entre suppôts du Léninisme et thuriféraires d’Heidegger.

Les premiers, en masse, ont lâché le marxisme et ses avatars staliniens dès que passé de mode ; les seconds, en clique, agrippent encore leur narcissisme minéralisé à la cuistrerie absconse du voyou S.A. Blut und Boden.

Seuls, à l’Est, clandestins derrière le béton gris du stalinisme, quelques auteurs, écrivains et poètes de génie, V. Grossman, V. Chalamov, A. Soljenitsyne, M. Kundera, C. Milosz, I. Bibo, I. Kertesz, B. Pasternak, J. Brodsky, A. Akhmatova, N. Gorbanevskaya… maintinrent sous perfusion le rêve de Zweig stipendié par les Maîtres du PCUS et du Kominform. Une époque déjà révolue.

L’Europe appelée par Zweig, n’était pas Phénix, son idéal ne s’est pas relevé. Livrée en « objet publicataire » aux seuls linéaments du management instrumental et à l’artefact de l’effigie bancaire, aux diktats maniaques et bigots d’une coterie technocratique ; et en ultime défaite actuelle : abandonnée des arrogants chahuts estudiantins transatlantiques d’ignorance satisfaite de la « cancel culture », comment pourrait-elle encore se relever ?

Il ne nous reste que la nostalgie uchronique de ce qu’elle aurait pu être, et qui n’est pas advenu…

Gérard Rabinovitch

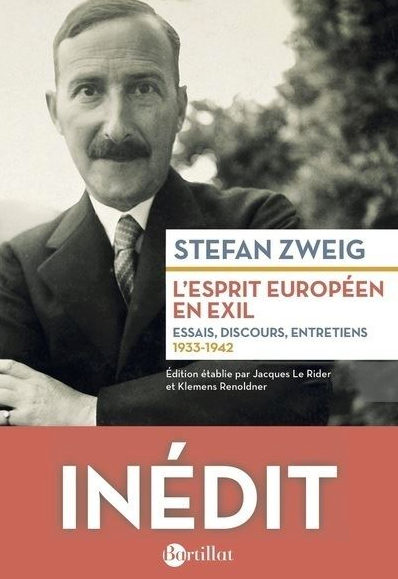

*Stefan Zweig, L’Esprit européen en Exil, essais, discours, entretiens, 1933-1942. Édition établie par Jacques Le Rider et Klemens Renoldner, Bartillat, Paris, 2020.

Lire les chroniques de Gérard Rabinovitch sur Jewpop

© photos et visuels : DR

Article publié le 29 décembre 2020. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2020 Jewpop