Mad Men, dont la 5ème saison est en cours de diffusion en France, fait revivre l’ère culte des sixties, début des fusions entre cultures pop américaine et juive.

Il était temps que Canal+ diffuse le premier épisode de la saison 5 de Mad Men, ce traité originel sur le silencieux désespoir du mâle américain blanc des années soixante. Don Draper et ses griefs auront été absents de nos écrans depuis si longtemps (sans parler de ces quelques semaines tendues de l’an dernier, qui nous ont laissé croire à un départ définitif, donnant à ceux d’entre-nous, nés après 1962 un petit aperçu de ce qu’a dû provoquer la crise des missiles cubains à l’époque !), que leur retour imminent ressemble à un ballon dégonflé – un peu comme quand vous ouvrez le carton qui contient votre robe de mariée, et que vous vous dites « Oh, c’est la robe que j’ai commandé il y a onze mois ; je ne me souvenais pas qu’elle avait ce jupon bouffant si ridicule »

Peut-être est-ce en un effort désespéré de transformer cette apathie latente, due à une si longue attente, en un sentiment d’impatience exacerbée, que AMC a mis sous strict embargo les bandes annonces qui sont d’habitude distribuées en avant-première aux chroniqueurs, journalistes et autres parties susceptibles d’être concernées – toujours est-il qu’au bout du compte, nul dans le monde des fans-experts de Mad Men (une communauté dont la rigueur intellectuelle et la méticuleuse attention aux détails ferait bien d’inspirer les commentateurs du monde politique), nul donc, n’a la moindre idée de ce qui va se passer cette nouvelle saison, ni même quelle année de quelle décennie agitée du XXème siècle en constituera l’arrière-plan, ne nous laissant comme alternative que de disserter, dans nos chroniques de présentation de la série (eh oui, il y en aura un certain nombre), sur les questions plus existentielles de son intérêt global.

Pourquoi est-ce que, en dépit de sa lenteur exaspérante et de ses personnages, tous totalement dépourvus de capacité d’auto-analyse et d’auto-progression – exaspérant, bien que très réaliste -, pourquoi donc est-ce que Mad Men nous fascine ainsi ? Comme le dit la chanson, « Je l’aime à mourir… ».

On a fait beaucoup de bruit, et à juste titre, autour de l’aspect mutant du décor sixties de la série, cette « décennie qui a vu tout se transformer ». Pour paraphraser l’analogie de Shakespeare selon Harold Bloom, si Shakespeare a inventé notre conception moderne de l’être humain, les années 60 ont fait émerger l’Amérique que la plupart d’entre-nous connaissent à présent : bruyante, revendicatrice, consciente des autres, et pourtant irrémédiablement narcissique, sûre d’elle-même et parano en même temps, sans cesse engluée dans de soi-disant « guerres culturelles » qui ne semblent jamais trouver d’issue. (Le prétentieux médecin qui dit à Peggy Olsen qu’il « ose espérer » que l’ordonnance qu’il lui prescrit pour une pilule contraceptive, ne la transformera pas en une « espèce de femme légère », fait carrément figure de révolutionnaire, si on le compare à ce projet de loi de l’Arizona qui exigerait des femmes de prouver à leur employeur qu’elles ne prennent pas la pilule à des fins… contraceptives. L’enfer Orwellien naît in utero).

Mais quelque chose d’autre était en train de se produire, affectant les élites instruites des côtes Est et Ouest du continent que décrit Mad Men, comme étant composé de ceux qui comptent – au moins un peu – pour leurs pairs, et qui afficheraient aujourd’hui le moindre de leurs faits et gestes sur Twitter et Tumblr. Laissez tomber l’idée d’une Amérique convertie à la mode écolo. En termes de pop culture, les années 60 virent plutôt une conversion à la mode judéo.

Ce n’est pas pour discréditer le moins du monde la contribution des générations précédentes, naturellement. Et c’est dur de dire ce genre de choses, sans avoir l’air d’un de ces allumés conspirationnistes qui alimentent leurs fils de commentaires de références de plus en plus déjantées au Mossad – mais c’est quand même nous qui avons, en quelque sorte « inventé » Hollywood. Et Broadway. Et la chanson populaire. (Lisez-donc, si c’est traduit, le livre de mon ami David Lehman A Fine Romance, Nextbook Press, vous y trouverez une belle démonstration sur ce dernier point). Mais ces contributions diverses, quoique significatives, ont sublimé leur judéité afin de séduire les goûts du grand public : Les trémolos biblico-ancestraux de George Gerschwin ou les rythmes mélancoliques de Irving Berlin se virent feutrés par le bruissement de la queue de pie de l’élégant Fred Astaire ; Louis B. Mayer transforma sa nostalgie du shtetl en un enthousiasme empreint de mélancolie pour le genre de petite ville moyenne de l’Amérique profonde, dont les habitants se seraient volontiers mobilisés devant sa porte, armés de fourches et de flambeaux.

Mais, dans les années 60, tandis que les anciennes structures sociales commençaient à s’effondrer sous le poids du changement et de la contre-culture, les schémas traditionnels des composantes du masculin et du féminin se trouvèrent remis en question. Une forme de désillusion face aux institutions jusque-là tant appréciées – le gouvernement, l’armée, la religion institutionnalisée – se fit jour, tandis que la dérision, l’irrévérence, et le scepticisme devenaient soudain les mots d’ordre du jour. (Cela vous rappelle quelqu’un ?).

Arrivent sur scène des Juifs du show business, qui, pendant des années, avaient affûté leurs talents devant des micros ou derrière des caméras. À présent, ils se trouvent autorisés, voire encouragés, à dire à tout le monde ce qu’ils pensent vraiment, et qui plus est, ce qu’ils sont vraiment. Lenny Bruce raille sous forme de pilpoul l’hypocrisie enracinée de l’Amérique blanche, et c’est cool ; Woody Allen rend sexy le fait de ne pas savoir réparer un grille-pain ou de rater un élan avec son fusil à un mètre de distance. Les mélomanes ont le choix entre le cynisme mordant et les prophéties alarmistes de Bob Dylan, ou la sensibilité sombre de Simon et Garfunkel. Des hommes qui avaient passé une décennie à se languir des chastes baisers de Doris Day, la clôturent en matant Barbra Streisand en déshabillé transparent aux Oscars.

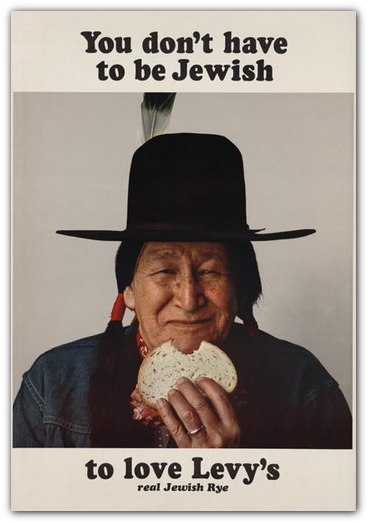

La liste pourrait continuer encore et encore, et peut-être que l’indicateur le plus sûr de ce tournant de la psyché américaine tient dans le slogan « Pas besoin d’être juif pour aimer Levy’s » qui accompagnait une pub pour du pain de seigle, lancée en 1964 par Dane Doyle Bernbach (une agence de pub hyper branchée – comprenez : juive – dont l’autre pub aussi célèbre aux USA, pour Volkswagen, a causé un tel sentiment d’admiration consternée chez Don Draper).

Ce slogan était une sorte de révolution, pas seulement pour son sens de l’humour si innovateur dans le domaine publicitaire, mais en raison de la manière pseudo-innocente dont il positionnait la « judéité » comme quelque chose de familier, et d’empathique : l’idée d’être membre de la Tribu ne paraissait plus si épouvantable. Le seigle devenait le nouveau (pain) blanc, acceptable ; les Juifs, les nouveaux WASPs, les « nouveaux riches ».

Bien entendu, un problème se pose lorsque l’on fétichise l’autre : au bout du compte, ceux qui sont à l’extérieur du groupe (les outsiders) pénètrent à l’intérieur de celui-ci, laissant à la marge toute une nouvelle catégorie de gens, qui n’auraient pas tout à fait la même, comment dire, coloration. Le complexe juif classique, vous savez, de supériorité/infériorité, selon lequel vous vous détestez tout en continuant de penser que vous valez mieux que les autres – voilà un équilibre difficile à tenir. Ôtez l’intelligence de l’indignation, l’auto-désapprobation de l’autosatisfaction, le sens de l’humour du sens de l’altérité – et vous avez la Guerre contre le Père Noël. Tout un groupe auto-proclamé de ces outsiders qui ont été laissés à la marge du cercle, persuadés qu’ils sont horriblement opprimés par ceux-là mêmes qui les opprimaient avant. Rien que des kvetchers !

Vous parlez d’une ironie ! On a eu beau se tordre les mains de désespoir au sujet de l’assimilation, nous ne nous sommes pas transformés en eux. Nous les avons transformés en nous.

Rachel Shukert

Article publié sur le site Tablet, reproduit avec l’aimable autorisation de son auteur.

Traduit de l’anglais par Cathie Fidler, écrivain, auteur de Histoires floues, La Retricoteuse

Jewpop vous propose un avant-goût de la saison 5 de Mad Men avec un extrait du premier épisode, où Megan (Jessica Pare), lors de l’anniversaire fêtant les 40 ans de Don, lui a préparé une surprise. Elle lui interprète une chanson… française (!), Zou bisou bisou, rengaine tubesque enregistrée en 1961 par une jeune actrice française née en Angleterre, Gillian Hills, découverte par Roger Vadim. La chanson sera ensuite reprise par Sophia Loren dans le film « The Millionaires ». Le lendemain de la diffusion de l’épisode de Mad Men, la version chantée par Jessica Pare s’est immédiatement classée numéro 1 des ventes sur iTunes, une grande première aux USA pour une chanson so frenchie, mais tellement pop !

Lara Granat

© photos : DR

Article publié le 23 mai 2012. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2015 Jewpop