Rescapé à l’âge de 14 ans de la rafle du Vél’d’Hiv, l’écrivain, journaliste et essayiste Maurice Rajsfus, décédé le 13 juin 2020 à 92 ans, a consacré une partie de sa vie à documenter les violences policières en France. Auteur d’une soixantaine d’ouvrages, parmi lesquels le Que sais-je ? La Rafle du Vel’ d’Hiv’ (PUF 2002), le très polémique Des Juifs dans la Collaboration (EDI, 1980) consacré au rôle de l’UGIF sous l’Occupation, ou encore l’un des ouvrages de référence sur le camp de Drancy, Drancy : un camp de concentration très ordinaire (1941-44), réédité au Cherche-Midi, il était un infatigable militant ancré à l’extrême-gauche.

Nahum Plocki et Riwka Rajsfus

Maurice Rajsfus est né le 9 avril 1928 à Aubervilliers, dans une famille originaire de Pologne. Ses parents ont émigré en France quatre ans auparavant, son père Nahum Plocki, issu d’un milieu aisé, fut enseignant en Pologne, sa mère, Riwka Rajsfus, venait d’un milieu rural très modeste. Le couple travaillera comme marchands forains de bas et chaussettes dans les agglomérations de la banlieue nord de Paris, la famille habitant un minuscule appartement de 27m² à Vincennes.

La famille Plocki était athée et emblématique de cette génération d’immigrés juifs ashkénazes prolétaires, qui envoyaient leur progéniture dans des colonies de vacances gérées par des militants communistes. Autres temps, autres mœurs… Durant l’été 1937, Maurice et Jenny, leurs deux enfants, découvrent l’île de Ré, dans une colonie du village de La Couarde dirigée par un juif allemand qui avait fui le nazisme. C’est là, à 9 ans, que Maurice apprendra à chanter l’Internationale, la Jeune Garde, la Varsovienne…

Le témoignage de Jenny Plocki (YouTube, novembre 2018)

Dans son livre sans doute le plus intime, Mon père l’étranger (L’Harmattan, 2005), Maurice Rajsfus raconte à travers la correspondance familiale, la vie de Nahum Plocki et Rywka Rajsfus, dont il conservera le nom de famille. À la différence de son frère David, parti « construire le socialisme » en URSS, Nahum Plocki, fervent sioniste, quittera la Pologne à l’âge de 21 ans, en 1913, pour la Palestine, en compagnie de militants du mouvement sioniste socialiste Poale Zion. À son arrivée à Paris en 1923, il travaille comme ouvrier chez Renault à Billancourt, avant de devenir vendeur sur les marchés. Son fils raconte sa découverte des congés payés en 1936, « les seules vacances qu’il n’aura jamais connues au pays de la liberté », poursuivant « Manifestement, Nahum cherchait en France l’intégration, sinon l’assimilation, tout comme il aurait tenté d’y parvenir en Amérique ou en Russie. Non pas pour lui, c’était prématuré mais au moins pour ses enfants. Ce qu’il n’a réussi que partiellement car la guerre s’est montrée une implacable alliée du retour au ghetto, je pense l’avoir réalisé à sa place. Je crois – enfin j’espère – qu’il serait fier de moi, fier surtout de ses petits-enfants et de ceux qui porteront encore son nom dans ce pays qui était pour lui synonyme de liberté. Même si cela représentait une certaine tromperie dont il n’avait jamais été tout à fait dupe, il avait pourtant le grand mérite d’en sourire. »

Le matin du 16 juillet 1942, deux policiers, dont leur ex-voisin de palier, viennent arrêter les Plocki, qui sont conduits dans une villa à Vincennes avec une centaine de personnes, en attendant d’être transférés au camp de Drancy. Un commissaire leur annonce que les enfants de nationalité française peuvent quitter le lieu. Seuls les Plocki réagissent immédiatement, et demandent à leurs enfants, Maurice et sa sœur Jenny (Eugénie), de deux ans son aînée, de partir, leur sauvant ainsi la vie. Nahum et Riwka, déportés à Auschwitz le 27 juillet, seront assassinés au camp d’extermination.

Regagnant l’appartement de la famille après la rafle, Maurice et sa sœur sont d’abord aidés par une voisine, mère de la meilleure amie de Jenny, Monique Lemarquis, puis vont bénéficier d’une aide financière versée par la mairie de Vincennes aux enfants de déportés et par l’UGIF (Union générale des israélites de France), leur permettant de régler leur loyer. Jenny poursuivra ses études jusqu’au baccalauréat, avant de devenir institutrice. Maurice fut admis en septembre 1942 comme apprenti ajusteur à l’Organisation de Reconstruction par le Travail (ORT), puis placé en apprentissage chez un joailler. Portant l’étoile jaune, il parcourait les rues de Paris pour effectuer des livraisons, au risque d’être à nouveau arrêté. Le frère et la sœur réussiront à tenir deux années dans Paris occupé, Jenny se cachant chez sa meilleure amie, tandis que Maurice trouvera refuge dans un village du Val-d’Oise en juin 1944, avant de revenir à Vincennes en bicyclette le 28 août 1944.

L’engagement de Maurice Rajsfus sur la question des violences policières est intimement lié à cette dramatique journée du 16 juillet 1942. Il confiera des années plus tard : « J’en veux profondément à la police de ce pays, plus qu’aux Allemands ; sans cette police, les nazis n’auraient pas pu faire autant de dégâts. Depuis 1942, je me sens en retrait vis-à-vis de mes compatriotes : ils ont été plutôt veules, et ça n’a pas beaucoup changé ensuite. »

Maurice Rajsfus a 16 ans à la Libération. Il reprend son apprentissage en joaillerie et adhère aux Jeunesses Communistes et au PC, dont il est exclu deux ans plus tard, au prétexte d’être un « provocateur policier » et un « hitléro-trotskyste » ! Le PC, alors parti de gouvernement, ne goûte guère les esprits “contestataires” tels que Maurice… Trotskyste, il le deviendra après son exclusion, mais pas pour très longtemps. Il fréquente alors la Maison des Jeunes de Vincennes, où il rencontre les animateurs du Mouvement laïque des auberges de la jeunesse (MLAJ) et découvre avec ces militants anarchistes et trotskystes les sorties sac au dos. « Quel bonheur » écrira-t-il, « de rencontrer des internationalistes, alors que je sortais des rangs d’un parti chauvin ultranationaliste ». En octobre 1946, il adhère à la section française de la Quatrième Internationale, le Parti communiste internationaliste (PCI), mais ne peut se résoudre au soutien inconditionnel à l’URSS qui y est prôné. Il rejoint Socialisme ou barbarie, organisation révolutionnaire créée en 1948 par les philosophes Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, d’orientation marxiste anti-stalinienne, pour qui l’URSS est devenue le symbole d’un capitalisme d’État et d’une classe bureaucratique qui a détourné le pouvoir à son profit. Sa sœur Jenny suivra un parcours politique très proche, d’abord au PC mais encore plus brièvement que Maurice, puis militante trotskyste et également membre du groupe Socialisme ou barbarie. Elle fut la compagne de Jean-René Chauvin, militant trotskyste et rescapé des camps. Durant sa carrière d’institutrice, elle sera une syndicaliste très active, membre de la Fédération de l’Éducation nationale (FEN) et de la tendance syndicaliste révolutionnaire l’École Émancipée (ÉÉ). Elle a également contribué à faire connaître en France le témoignage de Rudolf Vrba Je me suis évadé d’Auschwitz (Ramsay, 1988), qu’elle traduira de l’anglais avec Lily Slyper, avant de proposer leur traduction à des éditeurs.

Maurice Rajsfus

L’avenir professionnel de Maurice Rajsfus, lors de ces années d’après-guerre, est chaotique. Plutôt que travailler dans un atelier de joaillerie, il alterne les petits boulots, moniteur de colonie de vacances à l’île de Ré, correcteur bénévole aux Éditions Pionniers, émanation du PCI, docker sur les quais de Bercy, ouvrier dans une usine à Bagnolet, éducateur dans une maison d’enfants de déportés… Jusqu’à ce que le service militaire le rattrape en 1949. Farouchement antimilitariste, il sera finalement réformé au bout de deux ans.

S’éloignant de la mouvance trotskyste au début des années 50, il découvre l’univers des surréalistes, la poésie de Prévert, arpente les bars de Saint-Germain-des-Prés, parenthèse enchantée qu’il décrira comme « une oasis de liberté provisoire ». Il continue d’enchaîner les boulots alimentaires, se marie en 1954, devient père de deux enfants. Il loge toujours alors avec sa famille dans le minuscule appartement de ses parents à Vincennes.

C’est à la fin des années 50 qu’il trouve enfin sa voie, dans la presse. Embauché en 1958 à La Vie des Métiers comme secrétaire de rédaction, il gravit rapidement les échelons et obtient sa carte de presse en 1961. Ce travail stable lui permet de quitter le petit appartement de ses parents à Vincennes pour un appartement un peu plus spacieux à Fontenay-aux-Roses. Entretemps, son engagement militant est resté entier. Adhérent au PSU, il est de toutes les luttes contre la guerre d’Algérie, participe à la manifestation du 8 février 1962 qui se termina par la mort de 8 manifestants au Métro Charonne, et débute son travail sur les violences policières lors des événements de mai 68. Ce sont des dizaines de milliers de fiches consacrées aux dérapages de la police qu’il archive de 1968 à 2014, lui valant le qualificatif d’« historien de la répression ».

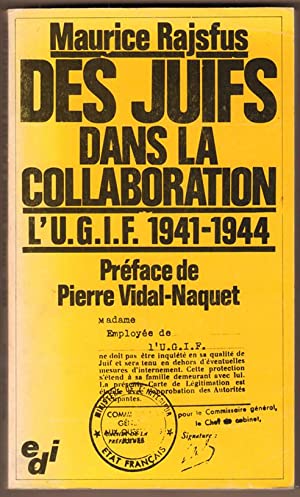

Un historien loin d’être académique, controversé par les universitaires, qui deviendra célèbre en publiant en 1980, préfacé par Pierre Vidal-Naquet, Des Juifs dans la collaboration (EDI), ouvrage dans lequel il reprocha aux « notables » juifs de l’Union générale des Israélites de France, liés au Consistoire de l’époque, d’avoir facilité le recensement des Juifs et aidé la Préfecture de police de Paris dans la rafle du 16 juillet 1942. Une violente polémique s’ensuivra, Maurice Rajsfus se mettant à dos les institutions juives et les familles de ces membres de l’UGIF qu’il accusait, dont beaucoup périrent dans les camps. Malgré les défauts de son livre, sans nuances et d’une partialité toute militante, il eût le mérite d’accélérer les recherches d’historiens sur le sujet. De même, en 1990, lors qu’il écrira pour la maison d’édition Manya, fondée par Pierre Drachline, la première version de Drancy, un camp de concentration très ordinaire, mettant en lumière la responsabilité de l’administration française dans la mise en place de la structure d’internement de la cité de la Muette.

Maurice Rajsfus avait tout pour plaire à l’establishment et à une certaine frange de la communauté juive française. Un ashkénaze d’extrême-gauche bien vénère sous sa moustache blanche placide, athée de surcroît, et cerise sur le gâteau, ardent défenseur de la cause palestinienne, faisant plusieurs séjours en Israël à la fin des années 80 pour mieux critiquer la politique des gouvernements israéliens dans ses ouvrages Retours d’Israël (L’Harmattan, 1987) et Palestine, chronique des événements courants, 1988/1989 (L’Harmattan). Qui dit mieux ?

En 1994, il fonda l’Observatoire des libertés publiques en compagnie de quelques auteurs engagés, parmi lesquels Didier Daeninckx, et fut l’un des créateurs du réseau Ras l’Front (contre le Front national), qu’il présida pendant quelques années. L’un de ses autres célèbres coups d’éclat : cité comme témoin de la défense au procès de Maurice Papon pour crimes contre l’humanité, en 1997, il refusa de se soumettre à la convocation et en fut finalement dispensé. « Envoyez-moi les gendarmes. Ça sera bien de voir un rescapé de la rafle du Vél d’Hiv, fils de victimes, être obligé de témoigner en faveur d’un complice des bourreaux », avait-il écrit au président du tribunal. Du pur Rajsfus dans le texte.

« Dieu pardonne, moi pas », titre d’un célèbre western-spaghetti de 1967, aurait pu être sa devise. L’enfant rescapé de la rafle du Vel’ d’Hiv’ n’aura jamais pardonné, et aura consacré sa vie à défendre ses idéaux et valeurs avec une conviction sans faille, et un sens de l’agitprop qui force le respect.

Alain Granat

Sources : Le Maitron, dictionnaire biographique des mouvements ouvriers et des mouvements sociaux

© photos : DR / Copies d’écran YouTube

Article publié le 24 juin 2020. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2020 Jewpop