L’histoire méconnue des Juifs d’Afrique du Nord dans le quartier parisien du Pletzl dès l’entre-deux-guerres, par l’historien Jean Laloum.

Le 10 septembre 1919, Moïse Amar, ministre officiant originaire d’Alger et domicilié rue François Miron à Paris (4e), adresse une supplique au président de l’Association consistoriale israélite de Paris (ACIP) en vue des fêtes de Tichri : Le soussigné, au nom des Algériens habitant le 4e arrondissement, a l’honneur de vous informer que nous avons l’intention de nous réunir, afin de pouvoir célébrer ces fêtes solennelles. Vous n’ignorez pas que la plupart de ces fidèles n’ont pas les moyens de retenir une place dans les autres temples de Paris et que si vous nous autorisez l’ouverture dans un de vos locaux de la rue des Francs Bourgeois ou de la rue des Tournelles, nous accueillerons avec une immense joie, cette demande légitime. Je viens donc en leurs noms, vous supplier

de prendre en considération cette circonstance et de nous accorder cette faveur […] 1.

Or on associe généralement la population juive du quartier du Marais dans l’entre-deux-guerres aux yiddishophones qui l’habitent massivement. De fait, le terme Pletzl ne signifie-t-il pas « petite place » en yiddish ? Mais si cette équation est bien fidèle à la réalité, elle n’exclut pas que d’autres populations aient pu également y apposer leur marque, comme ces Juifs d’Afrique du Nord qui, dès le début du XXe siècle pour certains, ont traversé la Méditerranée, venant essentiellement d’Algérie, Français donc pour l’écrasante majorité d’entre-eux. Leur présence est suffisamment significative et originale pour qu’on se penche sur leur sort, levant du même coup le voile de l’oubli sur l’une des facettes méconnues, sinon totalement ignorées, de l’histoire de ce quartier emblématique.

Des hommes marchant rue des Rosiers au niveau du numéro 7, photo issue de l’ancienne collection du critique d’art et écrivain Charles Fegdal-Mascaux (1880-1944). Héritage de sa veuve Suzanne Decugis, artiste peintre, à la famille Levantal. Don de Jean Levantal au MAHJ.

Mais avec quelles sources, avec quelles méthodes, se dira-t-on, faire ressurgir ce passé enfoui ? Une grande partie des archives permettant de redécouvrir cette présence dans le quartier Saint-Gervais de l’entre-deux-guerres sont celles qui, constituées pour les besoins de la persécution durant la période de l’Occupation, sont conservées pour la plupart aux Archives nationales et au Centre de documentation juive contemporaine, mais aussi à Yad Vashem à Jérusalem. Les listes de recensement, les fichiers et dossiers d’aryanisation économique, les fiches d’internement et les listes de convois de déportation, tout comme les missives adressées par les intéressés au Commissariat général aux questions juives (CGQJ), sorte de ministère de l’antisémitisme de 1941 à 1944, les lettres de dénonciation enfin, livrent en effet autant d’informations qui, une fois recoupées, renseignent sur l’état civil, l’adresse, la profession ou la date d’arrivée en métropole. Une fois ce premier maillage documentaire réalisé, d’autres sources permettent de broder d’autres motifs sur la trame ainsi formée : les archives de l’Association consistoriale israélite de Paris pour la dimension de l’entraide et du culte ; le témoignage surtout, source importante d’information sur l’arrivée, l’installation et la spécificité du mode de vie de ces populations. L’histoire orale ayant en outre l’immense avantage à nos yeux de restituer une histoire plus enveloppée de chair, nous en avons usé sans modération.

Le Marais des Juifs d’Afrique du Nord entre les deux guerres

Yad Vashem conserve un document répertorié sous le nom de « collection Georges Epstein », également présent sous forme de microfilm au CDJC. Il dresse pour l’année 1941 un inventaire démographique détaillé – par arrondissement, rue, numéro – de la population juive parisienne, associée à son activité professionnelle (2). Ces listes constituent l’état le plus complet disponible sur l’implantation parisienne des Juifs d’Afrique du Nord au début de l’Occupation. Il faut en revanche recourir à d’autres sources pour en apprendre davantage sur leur lieu de naissance ou leur date d’arrivée en métropole. Cette documentation croisée montre en tout cas que la population juive originaire d’Afrique du Nord est en 1941 une réalité bien vivante dans le quartier Saint-Gervais, surtout dans sa partie sud, et plus précisément en amont de l’axe que constitue la rue de Rivoli, dans les rues François Miron, Saint-Antoine, des Jardins Saint-Paul, de l’Ave Maria, du Figuier ou de Fourcy, des Barres, Geoffroy L’Asnier ou encore les impasses Guépine et Putigneux. Sur les 79 personnes répertoriées rue François Miron, 22 sont originaires d’Afrique du Nord comme 19 des 60 résidents de la rue Saint-Antoine. La proportion est plus grande encore dans les rues de Fourcy et des Barres : respectivement 10 personnes sur 23 et 7 sur 13. Cette implantation préférentielle n’exclut pas néanmoins une présence nord-africaine au cœur même du Pletzl, rues des Rosiers, des Écouffes et alentour : sur les 179 personnes recensées rue des Rosiers 13 sont originaires d’Afrique du Nord – soit les familles Touboul, Sarfati, Amsellem, Halimi, Banon, Benhaqui, Dray, Haim, Lévy, Sassi, Sebaouni, Tiar, Zittoun, etc. Sur les 187 personnes recensées rue des Écouffes, 12 ont cette même origine (3). Comme le montre le kaléidoscope d’histoires familiales que nous avons recueillies, l’arrivée en métropole a des causes multiples : engouement profond pour la France, raison familiale ou encore retombée des poussées de violence pogromistes qui affectent l’Afrique du Nord. Ainsi les émeutes antijuives liées, à la charnière des XIXe et XXe siècles, à l’affaire Dreyfus poussent-elles la famille Gharbi à quitter Alger pour Marseille, où Isaac Gharbi parvient difficilement à subvenir aux besoins de ses sept enfants, avant que la famille ne « monte » à Paris en 1926. « Mon pauvre grand-père, se souvient Roger Gharbi, vendait des jumelles aux touristes sur les paquebots marseillais, pour nourrir sa nombreuse famille (4) ».

Photo issue d’un album offert au MAHJ par Laurent de Commines. L’album fut retrouvé dans les affaires de ses grands-parents maternels (Français d’Algérie installés à Souk-Ahras) mais ne leur appartenait pas. Le donateur indique que ses grands-parents avaient des amis journalistes à Constantine dans les années 1930. La photo a été prise dans une rue de Constantine après le pogrom du 5 août 1934, durant lequel 27 personnes furent assassinées, dont 25 citoyens français de religion juive, parmi lesquels 5 enfants (âgés de quelques mois à 10 ans) et 6 femmes. Cette photo figure dans le catalogue de l’exposition « Juifs d’Algérie » (MAHJ/Skira-Flammarion, 2012)

De même, le pogrom de Constantine du 5 août 1934 eut un retentissement considérable en Algérie, particulièrement chez les Juifs du Constantinois, provoquant le départ, quelques mois, voire parfois des années plus tard, des familles Allouch, Chamak, Dana, Zekri et Fhal (5). Après une traversée mouvementée, Yossef Allouch arrive à Paris en 1934. De la Pointe Rivoli, son premier domicile, la famille déménage successivement dans un hôtel de l’impasse Guépine, puis rue Geoffroy L’Asnier, pour se fixer au 12 rue de Fourcy. C’est aussi dans un hôtel au 34 de la rue du Roi de Sicile, en plein quartier du Marais, que descendent en 1936 Albert Ruben Chamak et sa nombreuse famille, avant de déménager, un à deux ans plus tard, à l’hôtel de Beauvais, 68 rue François Miron. Messaoud, dit Albert, Dana, son épouse Léa et leurs douze enfants s’établissent en 1937 rue des Coutures Saint-Gervais, dans le 3e arrondissement. Passés d’abord par Marseille, Daniel Zekri et sa famille logent dans un hôtel parisien du quartier Strasbourg Saint-Denis pour se fixer finalement rue de Fourcy. La famille Fhal s’établit également à Marseille avant de gagner la capitale où Esther, la mère, décède quinze jours après son arrivée. Après un hôtel de la rue François Miron, le veuf, Joseph, et ses enfants habitent un temps Vincennes, puis rue du Fauconnier, enfin rue François Miron à nouveau.

“Je préfère manger du pain et de l’eau en France que du poulet rôti en Algérie”

C’est en revanche l’amour de la France qui, en 1936, conduit en métropole Isaac, dit Jacques, Assuli, tailleur à Oran. Sentiment si enraciné chez lui qu’il avait même inventé une sorte de dicton, se remémore Huguette, sa fille (6) : « Je préfère manger du pain et de l’eau enFrance que du poulet rôti en Algérie ». La famille s’installe en plein coeur du Pletzl au 26 de la rue des Rosiers. Ancien combattant et gazé de la Grande Guerre, Isaac Arous, aveugle désormais, est devenu incapable d’exercer son métier de maître bottier à Alger. Sa famille décide de rallier la France au début des années vingt (7). Installée dans un premier temps rue des Barres, elle gagne en 1926 l’immeuble de la Fondation Fernand Halphen construit cette même année dans l’île Saint-Louis, au 10-12 rue des Deux-Ponts (8). La famille Sebbane, pour sa part, quitte en 1938 sa ville natale de Nemours, en Oranie, pour s’installer au 43 rue Vieille-du-Temple dans un immeuble situé vis-à-vis de la rue des Rosiers. Nous sommes arrivés pour des raisons familiales, explique Jeannine, l’une des filles ; on avait un frère qui déjà habitait Paris et notre situation n’était pas brillante à Nemours, donc notre frère aîné a cru bon de nous faire venir à Paris et nous étions déjà six enfants, ce qui n’était pas facile. Mon père en Algérie était menuisier, et il avait repris un travail chez Renault à Paris, il n’a pas travaillé très longtemps et malheureusement il est mort en 1941 d’un chaud et froid (9).

C’est aussi pour rejoindre les fils aînés que la famille Alzerat quitte Bône en 1936. René, l’aîné des frères, héberge alors sa mère M’Rhaïma – dite Marie, et ses cadets à son domicile, 26 rue de Rivoli (10). Pourquoi donc, s’interroge Roger Alzerat, ses frères avaient-ils quitté l’Algérie ? Parce qu’ils avaient envie de s’expatrier en France à l’époque, peut-être pour le travail. C’est plutôt la jeunesse qui a envie de bouger. C’est d’abord René l’aîné qui part. Ensuite il fait venir Alex, Jacques vient après, puis mon frère Maurice. Mon frère aîné devait avoir une vingtaine d’années. À Bône il était bijoutier. Il avait une boutique de bijouterie or. Mardochée Ohnona natif de Salé au Maroc, lui, est fils unique. Il vient en France en 1937 à l’âge de 12 ans, après la mort de sa mère, en compagnie de ses oncle et tante, Ayache et Freha Suissa, et de leurs enfants, David et Esther. La famille élargie s’installe rue Charlemagne (11). Dans cette partie sud du quartier Saint-Gervais, ces familles se sentent un peu comme dans un village, vivant dans une grande proximité, en circuit fermé.

[…] tout le monde se connaissait, se remémore Raymond Chamak. Il y avait les familles Allouch, les familles Taïeb, les Gharbi, les Allali, toutes les communautés juives d’Afrique du Nord et, passé la rue de Rivoli, c’était les Juifs ashkénazes, c’étaient les Juifs polonais, ceux qui arrivaient de Pologne. Sitôt qu’il y en avait une [personne] qui était malade, témoigne de son côté Pierre Allouch, toutes les autres le savaient, sitôt qu’il y avait une fête ils se regroupaient tous chez les uns et chez les autres, ils faisaient ce qu’ils avaient connu en Algérie, il paraît qu’à Constantine c’était comme ça, ils vivaient les uns sur les autres, quand il y en avait un qui avait fait la loubia (12), cela sentait, « tiens, il a fait la loubia ». Beaucoup, comme Lucienne Bibi-Roubi évoquant les rues de son enfance, perçoivent la rue de Rivoli comme une véritable frontière : « […] ce côté là on va dire était Afrique du Nord, et l’autre côté, Europe centrale (13). » Un sentiment largement partagé par André Cohen qui, justement, habitait avant-guerre sur cette « frontière » : « il est évident, que ce quartier était divisé en deux zones en ce qui concerne les Juifs, d’un côté de la rue Rivoli, rue François Miron, il y avait tout ce quartier qui était plutôt fréquenté par les séfarades […] 14 ».

L’aspect « village » est encore accentué par la présence de nombreux cafés et restaurants tenus par des natifs d’Afrique du Nord, qui sont des lieux privilégiés de la convivialité. Pas moins de cinq établissements dans la seule rue François Miron : Gharbi au 7, Draï au 15, Bouanich au 30, Elbaz au 46 et Sabba au 50, et trois rue de Jouy : Chich au 23, Tiar au 25 et Mimoun au 30 (15). C’est chez Bouanich que Yacoub Sebbane aime retrouver des amis, comme lui natifs de Nemours. Certains qui se sont éloignés du quartier ne songent qu’à y retourner ou au moins à s’en rapprocher. Lorsque après le décès de son épouse Joseph Fhal se trouve dans l’obligation de partir habiter Vincennes, il livre une véritable guérilla à ses enfants pour les contraindre à y revenir : « Mon père, se souvient sa fille Louise, il nous faisait une vie parce que là-bas il n’y avait pas d’Algériens, il n’y avait personne. Nous sommes restés à peu près six mois, il ne voulait plus qu’on reste. Alors on est descendu sur Saint-Paul […] ». La même raison pousse Moïse Vidal et sa nombreuse famille à quitter le quartier des Halles pour le Marais : Mon père voulait un quartier juif, se rappelle Lucienne Bibi-Roubi, et c’est là qu’on a échoué, en premier lieu, rue des Écouffes, au numéro 22. Mon père, de son plein chef, a loué un petit appartement où il n’y avait ni confort ni rien dedans, mais enfin on était déjà dans le quartier. Ensuite évidemment, toutes les filles grandissaient, ce logement était trop petit, donc après ce 22, rue des Écouffes on a habité au 7, rue François Miron.

Un petit peuple industrieux

Les Juifs originaires d’Afrique du Nord travaillent dans tous les secteurs d’activité. Certaines professions toutefois sont particulièrement représentées (16), à commencer par celle de marchand de quatre saisons. La profession, plutôt féminine, mobilise l’ensemble de la famille au quotidien. C’est un métier d’opportunité, fruit d’une reconversion professionnelle rapide. Son exercice est néanmoins tributaire de l’obtention d’une médaille professionnelle auprès de la Préfecture de police. Pour suppléer son mari aveugle, Esther Arous obtient en 1923 cette médaille (17). Isaac néanmoins seconde son épouse jusqu’à sa mort, sous les roues d’un camion, au début des années trente. Esther, veuve avec encore quatre enfants à charge – l’aînée, Marie, s’est mariée entre temps, doit alors continuer seule : Après, raconte Jeanne, l’une de ses filles, c’est ma mère qui s’est dirigée toute seule pour faire les Halles, pour charger sa voiture […]. Elle se levait très tôt. Nous on savait qu’on devait aller à l’école, on se levait à telle heure et puis on se préparait. C’était ma sœur Diamante surtout qui s’occupait de nous puisqu’elle était au dessus de nous [entendre : plus âgée que nous], mon frère Prosper non, parce que lui travaillait, il était télégraphiste à la Poste à ce moment là, […]. Maman quand elle rentrait, c’était huit heures, huit heures et demi, et comme elle avait une coupure l’après-midi, – vous savez les marchands de quatre saisons c’était le matin et puis le soir –, donc elle avait une coupure par exemple de une heure et demie à quatre heures, elle reprenait à quatre heures. Donc elle revenait. Elle était rue de La Grange, ce n’était pas loin. Elle traversait le Pont de l’Ile Saint-Louis, le petit pont qui est vers le Jardin Notre Dame pour aller à la maison, donc ça ne faisait pas loin. Elle préparait le repas pour le soir et quand elle rentrait on se mettait tous à table, et puis on discutait […].

Yossef Allouch, ouvrier épisodique chez Renault, seconde son épouse : spécialisé dans la banane, il achète aux Halles la marchandise qu’elle se charge d’écouler rue Clerc, dans le 7e arrondissement. Albert Ruben Chamak, ancien peintre en bâtiment à Constantine, puis cheminot gare Montparnasse, finit par quitter son emploi pour aider sa femme Louise : il achète les légumes aux Halles ; elle les écoule rue Saint-Antoine. Même reconversion pour Messaoud-Albert Dana, primitivement cordonnier. La famille de Reine Vidal, née en mars 1890 à Alger, gagne la France en 1924. D’abord cuisinière dans divers restaurants du faubourg Montmartre, Reine obtient sa médaille en mai 1925 (18). Elle exerce boulevard Raspail alors qu’elle est domiciliée avec les siens rue de la Verrerie, puis rue François Miron. Moïse son mari, né à Médéa en avril 1879, blessé aux Dardanelles en 1915 et titulaire d’une pension d’invalidité, travaille comme ouvrier spécialisé en usine. À cette époque-là, se rappelle leur fille Lucienne Bibi-Roubi, le commerce marchait énormément, c’est ma grand-mère qui nous a pratiquement élevé, moi ma grand-mère je l’appelais « Maman » et ma mère je l’appelais « Manrenette ». Quand ma mère rentrait du travail très fatiguée, la table était prête puisque ma grand-mère vivait avec nous, ma mère mangeait puis se mettait au lit et ma grand-mère comptait la recette et alors elle étalait les billets, ‘Là Hébarek, Là Hébarek (19), ma fille que le Bon Dieu te donne la santé !’ […].

D’autres métiers de circonstance permettent à nombre de chefs de famille de subvenir aux besoins d’une famille souvent nombreuse. Ayache Suissa est commerçant ambulant en thé, épices et condiments. Équipé de deux grosses valises dans lesquelles il stocke sa marchandise, il écoule ses produits auprès des populations arabes de la proche banlieue parisienne. C’est d’ailleurs l’un des rares indices que nous ayons de l’existence de rapports commerciaux entre les populations arabo-musulmane et juive, avec celui des marchandises proposées par

l’épicerie de la Veuve Boukhalter au 68 rue François Miron qui, précise l’administrateur provisoire (20) en mai 1941, « étaient destinées à des Arabes, qui formaient sa seule clientèle (21) ». Le quartier compte aussi nombre de chineurs, au nombre desquels les marchands ambulants Abbou, Benharouch, Kersenti, les marchands forains Benamou, Bensoussan, Califat, Charbit et Dahan ou encore le brocanteur Banon domicilié au 25 de la rue des Rosiers. Le « chineur » ou « brocanteur », écrit Lou Helvasser, était plus proche du chiffonnier que de l’antiquaire. Poussant une voiture à bras en criant « habits, chiffons, ferrailles à vendre » ils récupéraient tout ce qui était récupérable « vieux matelas, vieux duvets, vieux papiers, métaux : cuivre, bronze, tuyaux de plomb » qu’ils allaient revendre au poids rue des Jardins Saint-Paul, chez Cukierman, Griziwatz et les deux frères Munster (22).

Parmi les autres métiers représentés, citons encore les employés de commerce – ainsi Daniel Zekri, père de sept enfants, travaille-t-il chez le négociant en tissu bien connu Bouchara – et les coiffeurs. Six salons de coiffure sont installés au sud du quartier Saint-Gervais (23) tandis que celui de Maurice Albou fait cavalier seul au 52 rue du Roi de Sicile (24). Notons, sans surprise, les difficultés accrues rencontrées dans les années trente par les frères Alzerat pour s’insérer dans le monde du travail parisien : Ils ont commencé, raconte leur puîné Roger, à chercher du travail – il n’y avait pas de travail, ils sont à l’hôtel, dans le 4e arrondissement je pense. Ils ont fait tous les métiers car même comme coiffeur il n’y avait pas de travail. C’était à une époque où le travail était très difficile. [René, l’aîné] a réussi à s’installer en reprenant son ancien métier de bijoutier, travaillant pour un bijoutier, pour une maison qui était dans le Marais. Au début ils ont fait tous les métiers du monde pour gagner leur vie.

Festoyer, s’amuser, prier comme au pays

Les cafés et restaurants des rues François Miron et de Jouy, on l’a dit, sont nombreux et accueillants. Ce que j’ai en mémoire de ce quartier, se remémore avec plaisir André Cohen, c’est que rue François Miron par exemple, il y avait un nombre de cafés très important avec des terrasses, il y avait le café Jaïs qui fait l’angle rue François Miron avec la rue de Jouy, avec une grande terrasse, il y avait le grand café Lalo, Juif d’Afrique du Nord, un très grand café. Je sais que tous ces gens qui fréquentaient ces cafés étaient soit d’Algérie, soit de Tunisie – il y en avait très peu –, Maroc très peu aussi, ils étaient essentiellement d’Algérie. Il y avait aussi un autre café qui s’appelait Draï, presque en face de l’école maternelle qu’il y a rue François Miron. Il y avait un restaurant qui était en plein quartier ashkénaze, c’était une famille Cohen, un restaurant séfarade en plein dans la rue des Rosiers, juste un petit peu après Goldenberg, un très grand restaurant. Il y avait une épicerie très importante qui s’appelait Haury, à l’angle de la rue François Miron et de la rue Tiron, là il y avait tous les produits possibles et imaginables d’Afrique du Nord, toutes les épices, enfin tout ce qu’on pouvait trouver. Nous qui habitions au 26, rue de Rivoli, ma mère faisait indifféremment ses courses de ce côté-là ou alors de l’autre côté avec les Juifs polonais c’est-à-dire la rue des Rosiers, donc pour les fêtes c’était facile de se procurer ce dont ils avaient besoin, les boucheries, les charcuteries.

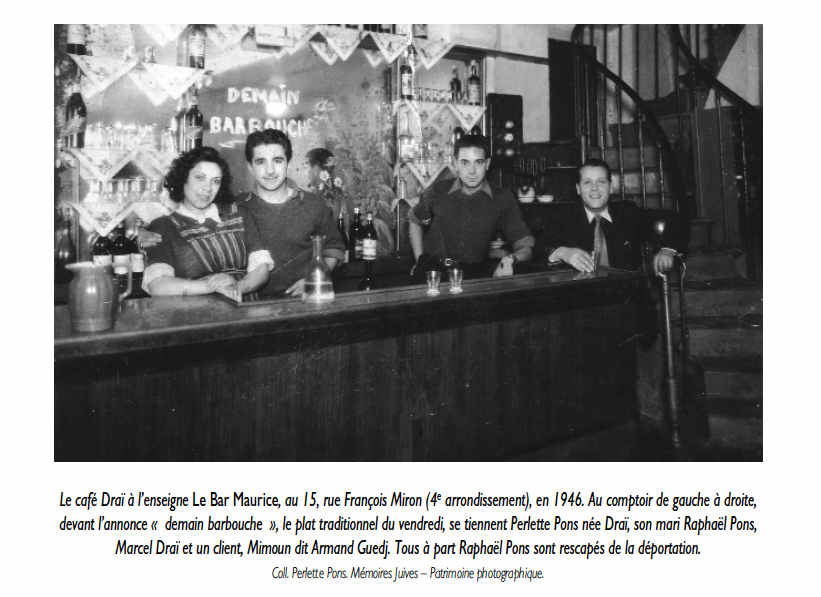

Rares sont ces Juifs d’Afrique du Nord à déroger aux goûts et aux habitudes culinaires de leur région d’origine : les cafés offrent de généreuses kémia (25) avec l’apéritif, les restaurants des mets traditionnels. Depuis 1937 Esther Gharbi règne sur la cuisine du café-restaurant Au Petit Marseillais créé par son fils René Moïse au 7, rue François Miron. « Ma pauvre grand-mère, assure Roger Gharbi, était une cuisinière née, c’était un cordon bleu, elle faisait toutes les spécialités, le couscous tous les jours sauf le vendredi, le berbouche (26), on venait de partout. On faisait les gras-doubles, la t’fina, on travaillait à plein bras ». À l’entrée de l’établissement se tenaient Julie et Youmtobe Baruchel, originaires d’Oran et d’Alger. Le couple confectionnait des merguez qui, grillées sur un petit fourneau au charbon de bois, régalaient les « clients qui buvaient au comptoir une anisette et puis alors, les merguez ça défilait, et elles étaient bonnes ! » s’exclame Lucienne Bibi-Roubi. Chez Draï aussi, à l’enseigne du Bar Maurice, au 15 de la rue François Miron, le berbouche était servi le vendredi (27).

Les grandes fêtes juives sont autant d’occasions pour les femmes de déployer leurs talents dans l’art de préparer le couscous et le berbouche, mais les enfants redoutent l’opération du nettoyage du gras-double, tant l’odeur des tripes empuantit l’atmosphère.

Au moment des Fêtes, se souvient André Cohen, ma mère achetait le gras-double. Il était naturel, ça sentait mauvais dans toute la maison, elle le lavait, le lavait, le lavait, c’était une infection, je criais après elle, c’était une horreur pendant deux jours, ça puait, et elle faisait la chkembey, le gras-double en sauce rouge.

Joseph, dit encore Yossef ou Bâ Yossef Fhal, cordonnier à Khenchela, est un passionné de musique orientale ; en Algérie comme en France, il pratique le violon et la derbouka lors des réjouissances familiales – naissances, « communions » et mariages. Il accompagne également les petits orchestres orientaux qui se produisent dans les salons et bistrots du quartier Saint-Gervais. Chez Gharbi, Au Petit Marseillais, se produisent tour à tour, le samedi soir, les chanteurs, compositeurs et instrumentistes Simon dit Salim Hallali, sa mère Chelbyia, Élie Moyal alias Lili Labassi, « Blond-Blond » ainsi surnommé du fait de son albinisme, et, de temps à autre Raymond Leyris.

“Comment tu peux venir habillée comme ça en France !”

Alors explique Roger Gharbi, il y avait le plateau, il y avait des danseuses de chez nous, d’Afrique du Nord, des Juives et des Musulmanes, il y avait les deux, Lili Labassi avait ses danseuses, enfin elles se mettaient en tenue. Et ça marchait au plateau, pendant que la danseuse faisait son numéro, les clients lui donnaient de l’argent sur le front, lui collait un billet à cette époque de dix francs ou de vingt francs, sur le front, ou même entre les seins, mais gentiment, sans arrière-pensée, attention !

Dans la famille Allouch, les fiançailles et les mariages sont fêtées rue de Fourcy, au domicile familial qui est doté de pièces de réception suffisamment amples. Dans l’orchestre, Braham Allouch, shamès (28) à la synagogue de la rue de La Verrerie, joue du târ (29). Il y avait Bâ Yossef, explique Pierre Allouch, le petit-fils. C’était un violoniste, c’est lui qui interprétait quelques chansons de sa composition, moitié français moitié arabe, il y avait Chelbiya. Chelbiya était la mère à Salim Hallali. Et ils étaient tous les trois, il y avait le matelas plié avec un haïk (30) dessus, ils étaient assis tous les trois là-dessus. Dehors il y avait un plateau – parce que ça dansait –, alors chacun y allait de son billet pour honorer la personne qui dansait, et eux ça leur faisait une notoriété.

La cuisine et la musique ne sont pas les seules expressions d’une fidélité identitaire qui peut se manifester aussi au plan vestimentaire et surtout cultuel. Lorsqu’en 1936 M’Rhaïma Alzerat de Bône – ville pourtant largement européanisée – vient rejoindre les plus âgés de ses fils installés en France métropolitaine depuis quelques années, elle arbore une tenue indigène. Les retrouvailles avec son aîné, René, sont du coup plutôt fraîches : La honte de mon frère que ça a été, ce jour là, quand il a vu ma mère en bas de chez lui, au 26, rue de Rivoli, raconte Roger Alzerat. Il lui a fait un scandale en lui disant, ‘Comment tu peux venir habillée comme ça en France !’ Elle ne comprenait pas. […] Elle l’a regardé et lui a demandé ce qui lui arrivait […]. Lorsqu’elle est arrivée habillée à la mode algérienne comme ça, ça a choqué même les amis au début. Elle s’est habillée pendant quatre mois comme ça. Rue de Rivoli et rue François Miron où elle habite par la suite. Mais elle n’était pas la seule, il y en avait plusieurs comme elle. Il y avait trois ou quatre femmes et même les hommes qui étaient plus ou moins habillés à l’européenne.

Entrée de la synagogue de la rue Pavée, devant laquelle passe une femme avec un sac et une bouteille de vin. Edition : Projections Molteni. Photo issue de l’ancienne collection du critique d’art et écrivain Charles Fegdal-Mascaux (1880-1944). Héritage de sa veuve Suzanne Decugis, artiste peintre, à la famille Levantal. Don de Jean Levantal au MAHJ.

“Comme il ne savait ni lire ni écrire, quand il allait à cette synagogue, pour compter le nombre de stations qu’il fallait – parce qu’il prenait le métro à Pont-Marie pour descendre au métro Cadet –, ma mère ou mes sœurs lui mettaient autant de pois chiches qu’il fallait de stations, et à chaque station, il prenait le pois chiche et le mettait dans l’autre poche du pantalon.”

Les fidèles originaires d’Afrique du Nord n’ont pas alors de lieu de culte attitré à Paris. Les familles fréquentent aux grandes fêtes les synagogues de la rue de La Verrerie, aujourd’hui disparue (31), de la rue Notre-Dame-de-Nazareth, de la rue des Tournelles selon les cas, mais plus souvent, à l’instar des Gharbi et des Assuli, celle de la rue Buffault, dans le 9e arrondissement (32). C’est ce dernier choix que fait Messaoud Benichou, domicilié rue de Jouy. Il était quand même assez religieux, selon son petit fils André Cohen, il allait à la synagogue à la rue Buffault, parce qu’elle était réputée comme réunissant le plus d’Oranais, tous les gens de ses origines. Et comme il ne savait ni lire ni écrire, quand il allait à cette synagogue, pour compter le nombre de stations qu’il fallait – parce qu’il prenait le métro à Pont-Marie pour descendre au métro Cadet –, ma mère ou mes soeurs lui mettaient autant de pois chiches qu’il fallait de stations, et à chaque station, il prenait le pois chiche et le mettait dans l’autre poche du pantalon. Et comme ça, il allait tous les jours à la synagogue rue Buffault. D’ailleurs cette synagogue est restée très très longtemps notre synagogue pour les fêtes, parce que nous étions dans notre famille pas très religieux, mais traditionalistes, ça veut dire que toutes les fêtes nos parents faisaient Kippour, Pessah, etc.

C’est ce même temple de la rue Buffault qui, aux premiers temps de l’Occupation, a les faveurs de la communauté originaire d’Algérie pour les fêtes de Tichri, comme le remarque le journaliste Jacques Biélinky (33). Dans le petit monde du quartier Saint-Gervais, c’est Yahyia Chetrit qui fait office de rabbin, de shohet et de mohel tout à la fois (34). Nombre d’enfants dans ces familles ont été circoncis par ses soins. Il prépare également les garçons à la bar-mitsva. Yahyia Chetrit est natif d’Erfud ou du Tafilalet au Maroc, son épouse, Aïcha, de Mostaganem dans l’Oranie. La famille quitte l’Algérie pour la France vers 1935 et s’installe au 5 de l’impasse Putigneux, dans « un meublé plein de rats, pas d’ascenseur, les toilettes sur le palier, l’horreur totale ! » témoigne leur fille (35). La veille de Kippour, c’est lui qui pratique les kaparoth (36). Les familles chargées de volailles se rassemblent autour du shohet dans la cour intérieure d’un immeuble de la rue des Rosiers pour l’exécution du rituel, à l’instar de la famille Cohen qui a acquis quelques jours auparavant quatre poulets parqués dans ses toilettes. Du 12e arrondissement, rue de Charenton, les Touitou se rendent également à Saint- Paul pour l’occasion : On achetait les poulets vivants pour les fêtes, se rappelle encore Gilette Amram. On allait à Saint-Paul faire les commissions, c’était souvent maman parce que mon père travaillait, ma mère avec ses grandes filles, on faisait venir le rabbin à la maison, il y a eu rebbe Yahyia, il y en a eu un autre. On achetait les gras-doubles sales, on les nettoyait à la maison, alors ça quand maman achetait les gras-doubles et les poulets à la maison, nous on se disait « Ça va être toute la nuit avec les poux, enlever les plumes », on se mettait par terre et on plumait les poulets, on n’était pourtant pas si vieilles que ça (37) !

Une image de « Juifs arabes » mais aussi de gros bras face aux antisémites

Qu’en est-il de leurs contacts avec les populations yiddishophones ? Ils restent au mieux limités. Pour nombre de ces Juifs d’Afrique du Nord, c’est la difficulté, voire l’animosité, qui caractérisent leurs rapports ordinaires. « On avait des difficultés de vivre entre les Juifs polonais et les Juifs pieds-noirs, explique Raymond Chamak, parce qu’ils nous traitaient d’Arabes. Pour eux on était des Arabes, quand ils parlaient de nous, ils disaient “Les Juifs Arabes” ! ». Ces amabilités fleurissent naturellement dans les cours d’écoles, véhiculées par les petits camarades, juifs ou non : On était pour eux les Arabes, pour les Français, raconte Pierre Allouch ; les petits Juifs polonais on les ignorait, ils étaient du côté de la rue des Rosiers, nous on était là-bas, rue Grenier sur l’Eau. Il y avait les Juifs algériens, il y en avait quelques-uns quand même et puis ceux qu’on appelait « les Français ». Et c’est vrai qu’il n’y avait pas une animosité, mais deux clans bien séparés où d’ailleurs les grands frères défendaient les petits frères, nous étions plus que pauvres puisque pour avoir un 4 heures on le prenait aux petits Français, de force.

Pour André Cohen, la difficulté de communiquer expliquerait en partie cette absence de contact : Ma belle-mère, se souvient-il, parlait assez mal le français, elle avait un fort accent, elle parlait plutôt en yiddish quand elle s’adressait à ces enfants, mais elle comprenait et elle parlait quand même français avec un fort accent. Eux effectivement les Juifs ashkénazes, avaient beaucoup plus de mal si voulez à s’intégrer que nous côté séfarade. Ma mère écrivait et lisait, mon père lisait, écrivait, donc de ce côté là il n’y avait pas de problème et puis ils n’avaient pas d’accent, si ce n’est que ma mère avait un accent pied-noir un peu prononcé.

Les rares projets matrimoniaux entre les deux communautés ashkénaze et séfarade suscitent des réticences, voire la méfiance. Quand Hélène Birman envisage, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, d’épouser Maurice Lévy, natif des Attafs en Algérie, sa mère Feiga Birman, la boulangère du 27 de la rue des Rosiers, s’en étonne : « Comment, tu vas te marier avec un Arabe ? (38) ». « Nous les [les originaires d’Afrique du Nord] regardions de haut », confirme Akélé Danan, née Birman, la soeur d’Hélène. Ce qui ne l’empêche pas d’épouser en 1948 Roger Danan, le neveu de Maurice Lévy (39). Lorsque les unions se réalisent, la convivialité peine un peu, dit-on, à s’installer entre convives des deux cultures (40). Ashkénazes et séfarades du quartier Saint-Gervais sont cependant périodiquement la cible dans l’entre-deux-guerres de menées antisémites de toutes sortes (41). En septembre 1935, des Arabes auraient même été enrôlés par des militants du mouvement d’extrême droite la Solidarité Française dans une de leurs expéditions « punitives » dans le quartier Saint-Paul, en l’occurrence au Café Georges, 51 rue Vieille du-Temple, où de nombreux Juifs du quartier ont leurs habitudes. L’enquête révéla, aux dires du journaliste qui rapporte l’incident, que le rassemblement des membres de la ‘Solidarité’ était concerté. Aux stations de métro Sully et Pont-au-Change, des émissaires recevaient les arrivants et lesdirigeaient sur la « Maison Bleue », café de la rue des Archives, où se réunissent les fascistes. Il en vint ainsi 150, parmi lesquels de nombreux Arabes. On leur distribua matraques et revolvers […] (42).

Vue de la rue des Rosiers, au niveau du numéro 54, en regardant vers la rue Vieille du Temple. Photo issue de l’ancienne collection du critique d’art et écrivain Charles Fegdal-Mascaux (1880-1944). Héritage de sa veuve Suzanne Decugis, artiste peintre, à la famille Levantal. Don de Jean Levantal au MAHJ.

“Les Juifs polonais venaient chercher du secours chez nous, les Juifs pieds-noirs.”

À la veille de la Seconde Guerre mondiale et dans les premiers mois de l’Occupation, les incidents se multiplient : À un moment donné, il y a eu une bande de fascistes qui allaient chercher des histoires à tous les Juifs polonais qui avaient des barbes pendant la guerre, se souvient Raymond Chamak. Il y avait des groupes de jeunes fascistes qui venaient chercher la bagarre avec les Juifs polonais, et les Juifs polonais venaient chercher du secours chez nous, les Juifs pieds-noirs. C’était des vieux, les pauvres types, ils venaient nous chercher, ils étaient en sang, ils arrivaient rue François Miron et ils disaient, « Voilà, ils nous ont traité de sales Juifs ! » Ils venaient ensanglantés, parce qu’ils les battaient, ils leur coupaient la barbe, ils leur faisaient des vacheries. Ils venaient chercher des jeunes Juifs assez costauds, et on allait faire le coup de poing rue des Rosiers, rue des Écouffes, dans toute cette zone là.

L’utilisation malaisée du français, sa prononciation écorchée faisaient des Juifs polonais des cibles toute désignées pour l’extrême droite. Selon Raymond Chamak, « on les reconnaissait tout de suite. Rien qu’à leur accent ou à leur manière de parler ». Ce problème linguistique revient à maintes reprises dans les témoignages. Jeannine Bouhanna par exemple, qui habite 43 rue Vieille-du-Temple, se souvient que la concierge refusait de croire à l’appartenance juive de sa famille en raison de son absence d’accent. Lors de la rafle du Vel’ d’Hiv, poursuit-elle, cette même absence d’accent contribua à lui éviter l’arrestation, ce qui acheva de persuader la concierge de leur non judéité. Plusieurs témoins ashkénazes ont assisté à ces coups de main répétés consentis par les séfarades. Marthe S., domiciliée sur l’Ile Saint- Louis, se souvient encore des renforts recrutés rue François Miron pour disperser la manifestation aux relents antisémites qui se déroulait aux abord de son immeuble (43). Pour Maurice Waniewitz qui vit rue des Rosiers, ces Juifs orientaux sont des caïds, « des gars bagarreurs, qui avaient la frappe, n’admettant pas qu’on dise du mal des Juifs. C’était des Juifs et ils y tenaient ». « Heureusement, nous confie-t-il, qu’on les avait ! ». Il donne en exemple les deux frères Brakha du 5 de la rue des Nonnains d’Hyères, toujours prompts à apporter leur concours en cas de coups durs si fréquents place des Vosges (44).

Jean Laloum

Étude publiée dans la revue “Archives Juives, revue d’histoire des Juifs de France” n°38/2 (2005) © Belles Lettres, reproduite avec l’aimable autorisation de son auteur et des Éditions Les Belles Lettres

Notes

1. ACIP, B 107, Consistoire 1919, Chemise : Consistoire (correspondance).

2. Yad Vashem / CDJC, Collection Georges Epstein. Ce document se présente sous la forme d’un épais carnet microfilmé, dressant par nom de rue, pour chaque arrondissement, l’état de la population juive parisienne en 1941. En vis- à-vis de chaque numéro de rue se trouvent le nom et la profession de la personne. Parfois, le patronyme est accompagné de la lettre « M » entre parenthèses à laquelle est souvent associé un numéro ainsi que diverses précisions telles que « gratuit », ou « Mai 10 francs » ou encore « reçu 30 le 22 octobre », faisant supposer que ces listes servirent à répertorier les personnes soumises à cotisation dans le cadre d’une affiliation obligatoire, par exemple l’Union générale des israélites de France (UGIF), créée par la loi du 29 novembre 1941. Figurent également, mais beaucoup plus rarement, certaines indications qui témoignent des mesures prises à l’encontre des Juifs : ainsi la mention « son mari à Drancy » au regard du nom de Mme Danziger, finisseuse, domiciliée 4 rue de l’Ave Maria. Je remercie Shmuel Bunim de m’avoir signalé l’existence de ce microfilm au CDJC.

3. Familles Mouchi, Ben Ivny, Boukaya, Benolliel, Teboul, Benkemoun, Safar,Allouche, Benhamou, Bouskila, Oliel, Moha, etc.

4. Entretien avec Roger Gharbi, Paris, le 9 juin 2004. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Gharbi proviennent de cette source.

5. Entretiens avec Pierre Allouch, Paris, le 11 mai 2004 ; Jacques Zekri (par téléphone), le 12 juin 2005 ; Raymond Chamak, Le Perreux-sur-Marne, le 28 mars 2005 ; Jean Dana, Paris, le 11 juin 2005 ; Louise Jaïs née Fhal, Paris, le 31 mai 2004 : la famille Fhal, a-t-elle précisé, est partie de Khenchela en 1937. Les autres familles sont de Constantine. Sauf mentions contraires, toutes nos informations sur les familles Allouche, Zekri, Chamak, Dana et Fhal proviennent de ces sources.

6. Entretien avec Huguette Touboul née Assuli, Paris, le 7 juin 2005. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Assuli proviennent de cette source.

7. Entretien avec Jeanne Arous, Paris, le 25 novembre 2004. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Arous proviennent de cette source.

8. Archives nationales (désormais AN), AJ38, 2580, dossier 23 132 (section VB R) : dossier d’aryanisation établi au nom de la Vve Halphen Alice – immeuble – 10- 12, rue des Deux-Ponts Paris (4e).

9. Entretien avec Jeannine Bouhanna née Sebbane, Paris, le 10 janvier 2005. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Sebbane proviennent de cette source.

10. Entretien avec Roger Alzerat, Paris, le 9 avril 2005. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Alzerat proviennent de cette source.

11. Entretien avec Mardochée Ohnona, Paris, le 31 avril 2005. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur les familles Ohnona et Suissa proviennent de cette source.

12. La loubia est un plat traditionnel juif, à base de haricots.

13. Entretien avec Lucienne Bibi-Roubi née Vidal, Paris, le 31 mai 2004. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Vidal proviennent de cette source.

14. Entretien avec André Cohen, Paris, le 26 février 2004. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Cohen proviennent de cette source.

15. AN, AJ38, 1192 à 1222, Fichier topographique des entreprises du département de la Seine. Classement par nom de rue sans distinction entre Paris et la banlieue.

16. Le « document Georges Epstein » mentionne la profession de 141 originaires d’Afrique du Nord (sur 168 répertoriés) dans 23 rues du quartier Saint-Gervais. Les métiers le plus souvent pratiqués sont les suivants : marchand de quatre saisons (18), manoeuvre, manoeuvre en usine, ouvrier d’usine, journalier, manutentionnaire aux Halles (18), marchand forain, marchand ambulant, brocanteur, colporteur (13), tailleur, ouvrier tailleur, modiste, couturière, commerçant en bonneterie, fourreur (5), coiffeur, ouvrier coiffeur, garçon coiffeur (7), peintre, peintre en bâtiment, peintre dans l’aviation (6), aide-comptable, employé de bureau, employé dans un ministère, employé à la Ville de Paris, fonctionnaire de la Ville de Paris (5), maçon, ajusteur, marbrier, soudeur, plombier (5), menuisier, ébéniste, ouvrier ébéniste (4), cordonnier, ouvrier cordonnier (4), garçon de café, garçon de restaurant, garçon livreur (4), infirmier, aide infirmier, employé dans une pharmacie, brancardier (4) ; employé de commerce (4) ; chauffeur, chauffeur de camion, chauffeur de taxi (4), concierge, bonne (3), vendeur (3). Outre celle de marchand de quatre saisons, les professions liées au secteur alimentaire sont représentées de la façon suivante : café et restaurant (6), boucher (1), épicier (1) et enfin marchand de cacahuètes (1). Toutefois ces désignations d’activité sont à considérer avec la plus grande prudence, car certains des métiers consignés dans ce document établi durant l’Occupation résultent des interdictions d’exercice professionnel prises par Vichy ou ordonnées par l’occupant. Ainsi Albert Allouche qui exploitait une boucherie au 74 de la rue François Miron y figure comme ouvrier d’usine ; de même Mimoun, tenancier du café situé 13, rue de Jouy, y est mentionné comme « fonctionnaire VP [Ville de Paris] ».

17. AN, AJ38, 154, Direction du Statut des personnes, Dossiers individuels. 1941- 1944 – AR à ARZ.

18. AN, AJ38, 187, Direction du Statut des personnes, Dossiers individuels. 1941- 1944 – RT à RZ.

19. Là Hébarek : expression arabe qui signifie « Que Dieu te bénisse ».

20. Les administrateurs provisoires ou commissaires-gérants sont des personnes chargées par le CGQJ d’aryaniser par vente ou liquidation les biens juifs {(Voir plus loin)}.

21. AN, AJ38, 3190, dossier 16 423 (section VIII NR), Dossier d’aryanisation établi au nom de Vve Boukhalter – épicerie – 68 rue François Miron Paris (4e).

22. Lou Helvasser, « Habits, chiffons, ferrailles à vendre… ou la chine dans le Pletzl », dans « le Pletzl », Bulletin de l’Association des Amis du 4e arrondissement, n° 3 octobre 1988, p. 2. Ce témoin cite entre autres Simon Kalfon, les frères Melki et les Chamak.

23. Toujours suivant le « document Georges Epstein », la profession de coiffeur est exercée par les personnes suivantes : Ben Soussen domicilié au 20 rue Charlemagne ; Boukaya au 12 rue des Écouffes ; Boumendil au 30 rue François Miron ; Cohen au 20 rue de Jouy ; Cohen au 13 rue Geoffroy l’Asnier ; Mlle Assouline au 10 rue des Jardins Saint-Paul.

24. Sur le coiffeur Albou, voir AN, AJ38, 2318, dossier 3 996 (section III R), Dossier d’aryanisation établi au nom de Albou – salon de coiffure Mary – 52 rue du Roi de Sicile Paris (4e). Le fonds de commerce, créé en septembre 1919, est tenu par son épouse, Mary Arnaud. « Cette dame est aryenne », note dans son rapport en 1941, l’administrateur provisoire.

25. Ronde d’entrées et d’amuse-gueule, traditionnellement servis en Afrique du Nord à l’heure de l’apéritif.

26. Le berbouche ou barbouche : couscous préparé à base de grosse semoule, abondamment épicé, arrosé de loubia, de chkembey (ou chkaimba), gras-double en sauce rouge, accompagné de viande, d’une tranche de hasbanne, farce constituée de viande, d’épices et de tripes, emmaillotée dans une poche de panse de boeuf ou de mouton, assorti de boutons d’or (petits navets jaunes) et de la moitié d’un oeuf dur ayant préalablement été cuisiné dans la sauce même de la préparation.

27. Entretien téléphonique avec Perlette Pons née Draï (Antibes), le 15 juillet 2005. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Draï proviennent de cette source.

28. Shamès : bedeau.

29. Târ : tambourin fait d’une peau tendue sur deux cerceaux de bois et entouré de cymbales.

30. Le haïk est une épaisse couverture en laine constituée de bandes multicolores.

31. Cette synagogue était située à l’étage, en face du Bazar de l’Hôtel de Ville, dans un local aujourd’hui transformé en annexe du BHV.

32. Ce temple de rite portugais inauguré en 1877 est affilié à l’ACIP depuis 1906.

33. Jacques Biélinky, Journal, 1940-1942. Un journaliste juif à Paris sous l’Occupation, présenté par Renée Poznanski, Paris, Éditions du Cerf, 1992, pp. 59, 61-62.

34. Le shohet est chargé de l’abattage rituel ; le mohel pratique la circoncision rituelle.

35. Entretien avec Marie-Josette Chetrit, Paris, le 12 mai 2004.

36. Littéralement « expiations », singulier Kaparah. « Coutume observée la veille de Yom Kippour en début de matinée ou dans la nuit qui le précède et qui consiste pour tout Juif adulte à prendre une volaille (un coq pour les hommes, une poule pour les femmes) et, la tenant par le cou, à la passer trois fois autour de sa tête, en disant : “Ceci est mon expiation, ceci est mon rachat, ceci est ma substitution. Ce coq (cette poule) ira à la mort, tandis que moi j’irai vers une vie longue et heureuse”. Puis on égorge la volaille que l’on donne directement aux pauvres à moins de verser la somme correspondant à sa valeur à une oeuvre charitable ». Dictionnaire encyclopédique du Judaïsme, publié sous la direction de Geoffrey Wigoder, Paris, Éditions du Cerf, 1993, pp. 616-617.

37. Entretien avec Gilette Amram née Touitou, Paris, le 20 février 2005. La mention des poux vient de ce que les volailles, à cette époque, étaient extrêmement pouilleuses. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Touitou proviennent de cette source.

38. Propos rapportés par une autre fille de Feiga Birman, Anna, dite Akélé, Danan. Entretien, Paris, 13 avril 2005.

39. Ibid.

40. Entretien avec Lucette Bouchoucha et son frère cadet André Cohen, présent à ses côtés, Paris, le 26 février 2004. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Cohen proviennent de cette source.

41. Le Droit de Vivre, organe de la LICA, et d’autres périodiques font régulièrement état de ces exactions dans le quartier Saint-Paul : inscriptions injurieuses

(Le Droit de Vivre – section du IVe –, n° 24, février 1935), insultes publiques et quotidiennes (Le Journal Juif, n° 40 du 4 octobre 1935), expéditions « punitives » de mouvements d’extrême droite (Le Journal Juif, n° 40, op. cit. ; Le Droit de Vivre n° 31 (nouvelle série), 5e année, mercredi 10 juin 1936).

42. Le Journal Juif, n° 40 du 4 octobre 1935, p. 5.

43. Entretien avec Marthe S., Paris, le 25 novembre 2004.

44. Entretien avec Maurice Waniewitz, Les Lilas, le 5 mai 2005.

© photos : Collection Louise Jaïs / MAHJ / DR

Article publié le 28 octobre 2019, tous droits de reproduction et de représentation réservés © Belles Lettres / Jewpop 2019